從鼻子看肺部健康:解析中醫「肺氣通於鼻」的奧秘

第一部分:千年智慧的傳承—深入「肺氣通於鼻」的理論根基

- 經典溯源:古籍中的肺鼻一體觀

- 四大生理聯繫機理:肺如何主宰鼻的功能

第二部分:現代醫學的印證—「同一氣道,同一疾病」

- 解剖學上的連續性:鼻與肺的結構共生

- 生理功能上的協同保護:鼻為肺築起的「第一道防線」

- 免疫學與病理學的關聯:「聯合氣道炎症」下的鼻肺共病

第三部分:從鼻看肺—常見鼻病的「肺腑之言」

- 風邪侵襲:感冒與鼻炎的序曲

- 熱邪壅肺:鼻竇炎(鼻淵)的膿與痛

- 肺氣虛弱:過敏性鼻炎(鼻鼽)的癢與涕

- 陰虛肺燥:萎縮性鼻炎(鼻槁)的乾與臭

第四部分:養肺護鼻,從日常做起—實用保健全攻略

- 辨證食療,吃對食物養好肺

- 穴位按摩,啟動自癒力

- 生活調養,築起健康屏障

結論:傾聽鼻子的聲音,守護呼吸的健康

當鼻子拉警報,你的肺還好嗎?

季節更迭,氣溫驟變,辦公室裡此起彼落的噴嚏聲、會議中難以抑制的鼻塞與流涕,或是清晨起床後那陣令人困擾的鼻癢……這些看似尋常的「鼻子小毛病」,或許你我都不陌生。我們習慣性地將其歸咎於感冒、過敏,隨手拿起紙巾,或吞下一顆成藥,便以為解決了問題。然而,在中醫的智慧傳承中,這些鼻部的「警報」,可能正悄悄傳遞著來自更深層器官—肺部的健康訊息。

「肺有病,鼻先知」,這句古老的諺語,精煉地概括了中醫對人體臟腑與官竅之間密切關聯的深刻洞見。它提醒我們,鼻子不僅僅是一個獨立的呼吸器官,更是肺部功能狀態在體表的「窗口」與「外候」。本文的核心,正是要深入探討中醫理論中一個至關重要的概念—「肺氣通於鼻」。這一理論認為,肺的生理功能與病理變化,都與鼻子的健康息息相關。肺氣調和,則鼻竅通暢,嗅覺靈敏;肺氣失調,則可能表現為鼻塞、流涕、鼻癢、鼻乾,甚至更複雜的鼻部疾患。

本文將帶領您踏上一場穿越古今的探索之旅,從四個層面系統性地解析鼻與肺之間密不可分的關係:

- 中醫經典理論:我們將回溯《黃帝內經》等古籍,探尋「肺氣通於鼻」的理論源頭與深層機理,理解古人如何透過觀察自然與人體,構建出這一精妙的整體觀。

- 現代醫學驗證:我們將引入現代解剖學、生理學與免疫學的視角,探討「同一氣道,同一疾病」等前沿概念,揭示中西醫學在鼻肺關聯上的驚人共通之處。

- 具體鼻病分析:我們將聚焦於過敏性鼻炎、鼻竇炎、萎縮性鼻炎等常見鼻病,深入剖析其背後可能潛藏的肺部問題(如風邪、熱邪、氣虛、陰虛),並闡述中醫的辨證調理思路。

- 實用保健方法:最後,我們將理論付諸實踐,提供一系列涵蓋飲食、穴位按摩、生活習慣調整的實用保健全攻略,幫助讀者從根本上「養肺護鼻」,守護呼吸系統的長遠健康。

希望透過本文的層層剖析,您不僅能理解為何小小的鼻子能反映肺部的大問題,更能學會傾聽自己身體的聲音,從日常點滴做起,築起一道堅實的呼吸健康屏障。

第一部分:千年智慧的傳承—深入「肺氣通於鼻」的理論根基

中醫學的魅力在於其獨特的「整體觀念」,它不將人體器官視為孤立的零件,而是看作一個相互關聯、動態平衡的有機整體。「肺氣通於鼻」正是這一思想的具體體現。要理解為何鼻子的問題常與肺相關,我們必須回到中醫理論的源頭,探尋其深厚的哲學與生理學基礎。

經典溯源:古籍中的肺鼻一體觀

「肺氣通於鼻」的理論並非空穴來風,而是根植於中醫最古老、最權威的經典—《黃帝內經》。這部奠定中醫學理論體系的巨著,在不同篇章中反覆強調了肺與鼻的特殊關係,從不同維度構建了「肺鼻一體」的理論框架。

「故肺氣通於鼻,肺和則鼻能知臭香矣。」

——《黃帝內經·靈樞·脈度》

這句話是「肺氣通於鼻」最直接、最經典的表述。它明確指出,肺的氣機(肺氣)是與鼻竅相通的。當肺的功能處於和諧、健康的狀態(肺和),鼻子的嗅覺功能才能正常發揮,辨別世間的香臭。反之,如果肺氣失和,如肺氣虛弱、肺氣壅塞或肺有燥熱,鼻子的功能便會受到影響,出現嗅覺減退、鼻塞等問題。這不僅僅是功能上的聯繫,更是一種生理基礎的依存關係。

「西方白色,入通于肺,开竅于鼻,藏精于肺…」

——《黃帝內經·素問·金匱真言論》

此處,中醫運用其核心哲學工具——五行學說,進一步深化了肺鼻的關聯。在五行歸類中,肺屬「金」,對應方位為「西」,顏色為「白」。而「開竅於鼻」則是將肺的生理功能延伸至體表的具體表現。「竅」意指孔竅,是臟腑與外界交通的門戶。這句話將肺、鼻、白色、西方等一系列意象聯繫起來,構建了一個系統性的對應模型。它說明,鼻是肺在五官九竅中的特定「代表」,是觀察肺臟功能盛衰的重要窗口。例如,當肺部有熱時,鼻尖可能發紅;肺氣虛寒時,面色及鼻周可能顯得蒼白無華。

「鼻者,肺之官也。」

——《黃帝內經·靈樞·五閱五使》

這句比喻極為形象。「官」即官竅,代表著臟腑在外的「辦事機構」。將鼻稱為肺的「官」,意味著鼻的功能直接受肺的統領和管轄。肺的健康與否,其政令(氣血津液的輸布)能否順利下達,都會直接體現在鼻這個「地方官員」的工作表現上。因此,通過觀察鼻的形態、色澤、分泌物及通暢度,便能反推其「上級領導」——肺的狀況。

綜合這些經典論述,我們可以看到,中醫並非簡單地將鼻視為肺的附屬品,而是將其看作一個功能上相互依存、信息上相互溝通的系統。鼻是肺與外界環境進行物質(氣體)和信息(氣味)交換的通道,同時也是肺部生理病理狀態的直接反映區。

四大生理聯繫機理:肺如何主宰鼻的功能

經典的論述為我們提供了理論框架,而其背後的生理機理則更為精妙。中醫認為,肺主要通過以下四個方面與鼻發生緊密聯繫,共同維持呼吸系統的正常運作。

1. 呼吸與門戶:氣機升降的樞紐

肺最核心的功能是「主呼吸」,司掌氣體的交換。而鼻,作為呼吸道的起始端,被譽為「清氣之道」,是氣體出入的唯一天然門戶。肺的呼吸運動依賴於其「宣發」與「肅降」的氣機調暢。宣發,是指肺氣向上、向外布散,將體內的濁氣呼出,並將衛氣和津液布散到全身皮毛。肅降,是指肺氣向下、向內收斂,吸入自然界的清氣,並將吸入的清氣和脾轉輸來的水谷精微向下布散。鼻的通暢與否,直接依賴於肺氣的宣降功能。當肺氣宣發正常,鼻竅才能通利,呼吸才能順暢;若肺氣失宣,例如被外感風寒所束縛,肺氣無法正常向上布散,就會導致鼻塞、流涕。因此,鼻的通暢程度,成為衡量肺氣宣降功能是否正常的直觀指標。

2. 經絡的連接:氣血輸布的橋樑

經絡是中醫理論中運行氣血、聯繫臟腑與體表各部的通道。雖然主司肺臟的「手太陰肺經」其循行路線並未直接到達鼻部,但中醫的經絡系統是一個複雜的網絡。肺經與「手陽明大腸經」互為表裡關係,兩條經脈氣血相通,功能上相互影響。「手陽明大腸經」的循行路線,從食指末端起始,沿手臂上行至肩,再到面部,最終「上挾鼻孔」,交於對側的「迎香穴」。迎香穴正位於鼻翼兩旁,是治療鼻病的核心穴位。通過這條表裡經的連接,肺的氣血和功能得以間接輸布和影響到鼻部。因此,當肺臟功能失調時,其病理信息可以通過經絡傳導至鼻,引發相關症狀。反之,針刺或按摩迎香穴等鼻周穴位,也能反向調節大腸經乃至肺經的氣機,從而達到宣通鼻竅、治療鼻病的目的。

3. 津液的濡養:鼻腔濕潤的源泉

「肺為水之上源」,在人體水液代謝中扮演著「通調水道」的重要角色。肺將脾胃運化而來的水谷精微(津液)向上、向外布散,如霧氣一般濡养全身臟腑、官竅和皮毛。鼻腔黏膜需要持續的津液濡養,才能保持濕潤,發揮其過濾、濕潤空氣的正常功能。如果肺的功能正常,津液輸布充盈,則鼻腔潤澤而不干。但若肺陰虧虛,如秋燥傷肺或久病耗陰,肺的津液生成和輸布不足,鼻腔就會失去濡養,表現為鼻腔乾燥、灼熱、甚至乾裂出血。這就是為什麼在乾燥的季節,人們更容易出現鼻部不適的原因之一。反之,若肺中有寒飲,水液不得正常布散,則可能表現為流清稀鼻涕不止。

4. 衛氣的屏障:抵禦外邪的防線

中醫認為,人體表面有一層由肺氣所主管的「衛氣」,它如同國家的邊防軍,負責保衛機體、抵禦外來病邪(如風、寒、暑、濕、燥、火)的侵襲。肺「主皮毛」,衛氣的充盛與否直接關係到肌膚腠理的開合及抗病能力的強弱。鼻作為直接與外界相通的孔竅,是外邪最容易入侵的門戶之一。當肺氣充盛,衛氣固密時,人體抵抗力強,即使接觸到病邪也不易發病。但如果肺氣虛弱,衛氣不固,這道防線就會變得薄弱,風寒等邪氣便會乘虛而入,從口鼻侵犯人體,首先引發鼻塞、噴嚏、流涕等肺衛失守的表證,進而可能深入發展為更嚴重的肺系疾病。因此,反覆感冒或患有過敏性鼻炎的人,在中醫看來,其根本原因往往在於「肺氣虛,衛表不固」。

關鍵要點

- 理論源頭:《黃帝內經》從功能(脈度篇)、五行(金匱真言論篇)和官竅(五閱五使篇)等多個角度,確立了「肺氣通於鼻」的核心理論。

- 四大機理:肺通過主司呼吸、經絡的表裡連接、津液的濡養以及衛氣的屏障作用,與鼻的生理功能和病理變化緊密相連。

- 整體觀念:鼻不僅是呼吸通道,更是肺臟功能狀態的「外在表現」和抵禦外邪的「前沿哨所」。鼻部的健康狀況,是診斷和治療肺系疾病的重要依據。

第二部分:現代醫學的印證—「同一氣道,同一疾病」

中醫「肺氣通於鼻」的古老智慧,在千年之後的今天,不僅未被時間塵封,反而得到了現代醫學從不同層面的印證和支持。當我們借助解剖刀、顯微鏡和免疫學分析,深入探索人體呼吸系統時,會驚訝地發現,鼻與肺的緊密聯繫遠超我們的想像。現代醫學提出的「同一氣道,同一疾病」(One Airway, One Disease)概念,更是為這一古老理論提供了強有力的現代詮釋。

解剖學上的連續性:鼻與肺的結構共生

從最直觀的解剖學結構來看,鼻和肺並非兩個獨立的器官,而是同一個連續管道——呼吸道的兩個不同部分。空氣進入人體的旅程始於鼻腔,依次經過咽、喉、氣管、支氣管,最終到達肺部的基本功能單位——肺泡,完成氣體交換。這個從上至下的連續通道,意味著任何一部分的結構或功能異常,都可能像多米諾骨牌一樣,影響到整個系統的穩定。

鼻腔,作為呼吸道的「門戶」,其精巧的結構正是為了保護深處嬌嫩的肺臟而設計的:

- 過濾屏障:鼻腔內的鼻毛是第一道物理防線,可以阻擋較大的灰塵和顆粒物。

- 加溫加濕器:鼻腔內部分佈著複雜的鼻甲結構,這些卷曲的骨頭大大增加了鼻黏膜的表面積。當冷而乾燥的空氣吸入時,會在鼻甲之間形成渦流,使其有充分的時間與溫暖濕潤的鼻黏膜接觸,從而被加溫至接近體溫(約37℃)並增加濕度。這一過程極大地減少了冷、乾空氣對氣管和肺部的直接刺激。

- 清潔系統:鼻腔黏膜表面覆蓋著纖毛和一層黏液。這層黏液毯可以黏附住更微小的顆粒,如花粉、細菌和病毒。纖毛則像無數把微小的刷子,以特定的節律向咽部擺動,將附著了污染物的黏液(即鼻涕)運送到咽喉部,最終通過吞嚥或咳出排出體外。

這種解剖學上的連續性和結構上的協同性,完美詮釋了中醫「鼻為肺之門戶」的觀點。鼻子不僅僅是個通道,更是一個智能的「預處理中心」,為進入肺部的空氣質量嚴格把關。一旦這個門戶失守,例如因鼻塞而長期用口呼吸,未經處理的空氣將直驅而入,大大增加肺部感染和受損的風險。

生理功能上的協同保護:鼻為肺築起的「第一道防線」

除了物理屏障,鼻腔在生理功能上更是肺部健康的第一道免疫防線。鼻黏膜不僅能分泌黏液,其分泌物中還含有溶菌酶、免疫球蛋白A(IgA)等抗菌、抗病毒成分,能夠在病原體入侵的初期就地将其殺滅或抑制。這與肺泡內的巨噬細胞等免疫細胞形成了上下聯動的協同保護機制。

當鼻腔的防禦功能因疾病(如鼻炎)而減弱時,其後果是雙重的:

- 防禦功能下降:鼻塞會減少鼻腔對吸入空氣的加溫、加濕和過濾功能,使得更多過敏原、污染物和病原體能夠長驅直入,到達下呼吸道,直接威脅肺部健康。

- 炎症蔓延:鼻腔的慢性炎症本身就是一個持續的「污染源」。炎症產生的大量分泌物(鼻涕)可能後流入咽喉,刺激氣管,引發咳嗽(即「鼻後滴漏症候群」)。更重要的是,鼻部的炎症介質可以通過血液循環或沿著呼吸道黏膜「向下蔓延」,引發或加重下呼吸道的炎症反應。

這恰好印證了中醫「邪氣由口鼻而入」以及肺「衛氣」不固則易感外邪的理論。現代醫學從微觀層面揭示了鼻腔黏膜的免疫作用,正是中醫宏觀概念中「衛氣」抵禦外邪的具體體現。

免疫學與病理學的關聯:「聯合氣道炎症」下的鼻肺共病

「同一氣道,同一疾病」這一概念,在過敏性鼻炎與氣喘的關係上得到了最充分的體現。這兩種疾病常被視為「聯合氣道過敏綜合症」(Combined Allergic Rhinitis and Asthma Syndrome, CARAS),因為它們在病理生理學上存在諸多共性。

- 共同的過敏原:引發過敏性鼻炎和過敏性氣喘的過敏原高度重疊,如塵蟎、花粉、寵物皮屑等。

- 相似的免疫機制:兩者均涉及由免疫球蛋白E(IgE)介導的I型變態反應。當過敏原進入體內,會刺激肥大細胞釋放組織胺等炎症介質,導致鼻黏膜和支氣管黏膜出現水腫、分泌物增多、平滑肌收縮等一系列反應。

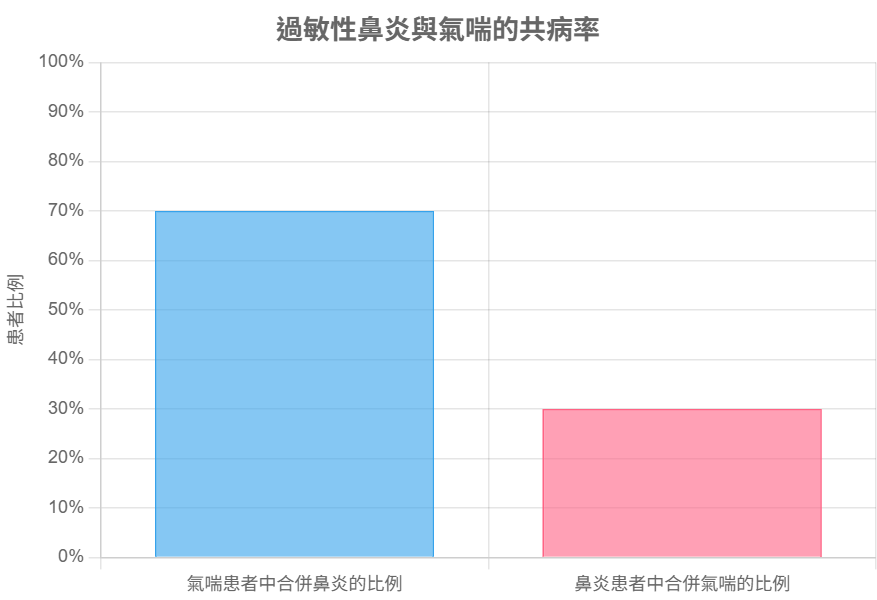

- 高度的共病率:流行病學數據驚人地一致。研究顯示,約60-80%的氣喘患者同時患有過敏性鼻炎,而約20-40%的過敏性鼻炎患者也合併有氣喘。這強烈暗示了兩者之間存在著密不可分的內在聯繫。

關於60-80%氣喘患者過敏性鼻炎的統計資料來源:

- Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N (2001). “過敏性鼻炎及其對氣喘的影響(ARIA)。” 《過敏與臨床免疫學雜誌》,108(5): S147-334。

- 世界過敏組織(WAO)PDF- “過敏性鼻炎及其對氣喘的影響(ARIA)2019”

- Shaaban R, Zureik M, Soussan D 等(2008). “鼻炎與氣喘發病:一項基於人群的縱向研究。” 《柳葉刀》 372(9643): 1049-1057。

- Guerra S, Sherrill DL, Martinez FD, Barbee RA (2002). “鼻炎是成人氣喘的獨立危險因子。” 《過敏與臨床免疫學雜誌》 , 109(3): 419-425。

- 「60-80%氣喘患者過敏性鼻炎」 -數據來自:世界過敏組織(WAO) 2013年PDF,Shaaban R等人在《刺胳針》(2008)的研究

- 「20-40%過敏性鼻炎患者合併氣喘」 -這個範圍的資料來源較為分散,不同的研究結果有差異,不同地區和族群的數據有顯著差異。例如,華人族群的研究顯示:氣喘患者合併過敏性鼻炎:約38.97%,過敏性鼻炎患者合併氣喘:約10.17%

- 華人族群具體數據來源:

- Shen Y等人2019年發表於《亞太過敏與免疫學期刊》的統合分析研究

- 研究直接連結:https://www.apjai-journal.org/wp-content/uploads/2020/01/5PrevalenceofallergicAPJAIVol37No4December2019P220.pdf

- DOI:10.12932/AP-120417-0072

數據:

- 華人群氣喘患者過敏性鼻炎:38.97% (95% CI 34.42–43.53%)

- 華人群過敏性鼻炎患者診斷氣喘:10.17% (95% CI 9.08–11.27%)

更為關鍵的是,上呼吸道(鼻)的病變會直接影響下呼吸道(肺)的功能。一項發表在權威醫學資料庫PMC上的研究《兒童變應性鼻炎鼻阻力與肺功能相關性分析》[1],為此提供了直接的臨床證據。該研究發現,患有過敏性鼻炎(AR)的兒童,其鼻腔通氣功能受損,鼻阻力增加,同時伴隨著小氣道功能的下降趨勢。更重要的是,鼻阻力中-重度升高的患兒,其肺通氣功能(如第一秒用力呼氣量FEV1)的下降比輕度升高的患兒更為明顯。研究還指出,鼻阻力與一秒率(FEV1/FVC)、中心呼吸道阻力(R20)等肺功能指標存在顯著相關性。這項研究有力地證明,鼻部的阻塞狀況不僅僅是局部問題,它實實在在地影響著肺部的通氣功能,是潛在下呼吸道受累的早期信號。

因此,現代醫學的治療策略也發生了轉變。世界過敏組織(WAO)在其發布的白皮書中[3],以及由過敏領域權威專家Bousquet J.等人發表在《刺胳針》(The Lancet)上的研究[2]均強調,治療氣喘時必須同時評估和處理鼻炎的症狀;反之,積極治療鼻炎,也被證實有助於改善氣喘的控制,減少急性發作的風險。這種「上下同治」的思路,與中醫調理肺系疾病時,常從宣通鼻竅入手的做法,達成了異曲同工之妙。

關鍵要點

- 結構一體:鼻和肺在解剖上是連續的呼吸道,鼻腔的精密結構是為保護肺部而生的第一道物理屏障。

- 功能協同:鼻腔通過過濾、加溫、加濕和初步免疫防禦,為肺部提供潔淨、溫潤的空氣,是肺的「前哨站」。

- 病理共患:現代醫學「同一氣道,同一疾病」的理念,尤其在過敏性鼻炎與氣喘的關係上得到充分驗證。兩者共享相似的免疫發炎機制,共病率極高。

- 臨床證據:研究證實,鼻炎導致的鼻阻力增加與肺功能下降直接相關,印證了上呼吸道病變對下呼吸道的實質影響。中西醫學在「鼻肺相關」的認識上,達到了高度一致。

第三部分:從鼻看肺—常見鼻病的「肺腑之言」

當我們理解了「肺氣通於鼻」的理論基礎以及現代醫學的印證後,便能以更深邃的視角來解讀各種鼻部疾病。它們不再是孤立的局部問題,而是肺臟乃至全身功能失調在鼻竅的具體投射。本部分將深入剖析幾種常見鼻病,揭示其背後隱藏的「肺腑之言」,並闡述中醫如何根據不同的病機進行辨證論治。

1. 風邪侵襲:感冒與鼻炎的序曲

感冒,是生活中最常見的疾病,其首發症狀往往就是鼻塞、流涕和打噴嚏。在中醫看來,這是外感「風邪」侵襲人體,肺衛功能失調的直接表現。由於風邪常夾雜寒、熱之氣,因此臨床上主要分為風寒和風熱兩種類型。

中醫辨證與解析

- 風寒束肺:

症狀:鼻塞聲重,流大量清稀如水的鼻涕,噴嚏頻作,同時伴有怕冷(惡寒)明顯、發熱較輕、無汗、頭痛、身體酸痛等全身症狀。舌苔薄白。 - 病機解析:風寒邪氣從皮毛或口鼻侵入,寒性收引、凝滯,束縛了肺氣的宣發功能。肺氣無法正常向上向外布散,鬱閉於鼻竅,故見鼻塞;寒為陰邪,不傷津液,反使水濕凝聚,故流清涕。衛陽被遏,故惡寒。

- 治法與常用方:治法以疏風散寒、宣肺通竅為主。可洽詢中醫:輕宣肺氣。若寒濕較重,鼻涕量多,發散風寒,溫肺化飲。

- 風熱犯肺:

症狀:鼻塞,但鼻涕初起為清,很快轉為黃稠黏涕,伴有咽喉腫痛、口渴、發熱較重、微惡風寒、頭痛等。舌尖紅,苔薄黃。 - 病機解析:風熱邪氣從口鼻上犯於肺,熱性炎上,易灼傷肺之津液。熱邪壅滯肺竅,故鼻塞;熱灼津液,故鼻涕變得黃稠。熱毒循经上攻咽喉,故咽痛。

- 治法與常用方:治法以疏風清熱、宣肺開竅為主。可洽詢中醫:如辛涼之品,疏散肺中風熱。

關聯解析:鼻作為「肺之門戶」,是抵禦外邪的第一道關卡。感冒的發生,本質上是人體「正氣」(尤其是肺衛之氣)與外來「邪氣」交戰的過程。當正氣不足時,邪氣便會突破鼻腔防線,內犯於肺,引發一系列呼吸道症狀。因此,治療感冒鼻炎,中醫不僅僅是針對鼻塞、流涕等表面症狀,更注重宣散在肺的邪氣,恢復肺的正常功能,這才是治本之道。

2. 熱邪壅肺:鼻竇炎(鼻淵)的膿與痛

鼻竇炎,中醫稱為「鼻淵」,以「濁涕下不止」為主要特徵,即流出大量黃綠色、黏稠甚至帶有臭味的膿性鼻涕。這在中醫看來,是「熱」與「濕」在作祟,而其病位核心常與肺、膽、胃相關。

中醫辨證與解析

- 肺經風熱 / 肺胃鬱熱:

- 症狀:此型多見於急性鼻竇炎或慢性鼻竇炎急性發作。症見鼻涕黃濁黏稠如膿,量多,鼻塞嚴重,嗅覺減退,常伴有前額或顴骨部位的脹痛、頭痛、發熱、口乾、咽痛等。

- 病機解析:外感風熱之邪,入裡化熱,壅遏於肺;或因過食辛辣肥甘,導致胃火熾盛,胃熱循經上蒸,與肺熱合流,共同熏蒸鼻竅。熱邪灼傷津液,煉液成痰,痰熱互結,化為膿濁,積聚於鼻竇(中醫稱之為「淵」),不通則痛,故有頭面脹痛。

- 治法與常用方:治法以清泄肺胃、通竅排膿為核心。可洽詢中醫:引藥上行,直達病所。

- 膽腑鬱熱 / 肝膽濕熱:

- 症狀:鼻涕黃濁,質地黏稠,且帶有腥臭味,伴有口苦、咽乾、煩躁易怒、耳鳴、脅肋脹痛等。

- 病機解析:《素問·氣厥論》提到:「膽移熱於腦,则辛頞鼻渊。」膽經循行於頭部兩側,若情志不遂,肝膽鬱熱,濕熱循經上犯於腦(鼻竇所在之處),蒸灼鼻竅,腐化氣血,則成腥臭膿涕。

- 建議:治宜清泄肝膽、利濕通竅。可洽詢中醫:清瀉肝膽實火,配合通竅之品。

關聯解析:鼻竇炎的「膿」,是體內熱邪與濕邪交織的產物。肺熱是其內在基礎,熱邪上蒸是直接動因。鼻涕倒流會持續刺激咽喉,引發咳嗽,這又會進一步耗傷肺氣,影響肺的肅降功能,形成「鼻病及肺,肺病加重鼻病」的惡性循環。因此,中醫治療鼻淵,著眼點在於「清熱」和「排膿」,通過內服藥物清除肺、胃、膽的火熱之邪,恢復氣機通暢,使膿液有出路。

現代視角:現代醫學認為鼻竇炎是鼻竇黏膜的炎症,多由細菌或病毒感染引起。慢性鼻竇炎的持續炎症狀態,不僅是局部問題。研究表明,慢性鼻竇炎是慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者最常見的上呼吸道合併症,其膿性分泌物後滴和鼻塞可加重COPD和慢性支氣管炎的病情。這與中醫「肺鼻相關,上下同病」的觀點不謀而合。

3. 肺氣虛弱:過敏性鼻炎(鼻鼽)的癢與涕

過敏性鼻炎,中醫稱為「鼻鼽」,以陣發性鼻癢、噴嚏連連、流大量清稀鼻涕為典型特徵。在中醫看來,其核心病機並非外邪過強,而是自身「正氣」不足,尤其是肺氣虛寒,衛外不固。

中醫辨證與解析

- 肺氣虛寒,衛外不固:

- 症狀:鼻竅奇癢,噴嚏接連不斷,隨即流出大量清水樣鼻涕,鼻塞時作時止。症狀常在早晚、遇冷空氣或聞到異味時誘發或加重。患者常伴有面色蒼白無光澤、氣短乏力、怕風、容易感冒等全身性虛弱表現。

- 病機解析:此乃本虛標實之證。「本虛」在於肺氣虛弱,無法溫煦鼻竅、固攝津液、防禦外邪。肺所主的「衛氣」如同城牆,肺氣虛則城牆不固,風、寒、花粉、塵蟎等「邪氣」(過敏原)稍一侵擾,便直入鼻竅。鼻竅驟然受激,欲驅邪外出,故噴嚏連連;肺氣虛寒,不能固攝津液,水液泛濫,故清涕不止;衛氣不能溫煦肌表,故怕風。

- 建議:治療的根本在於「扶正祛邪」,即補益肺氣、固表散寒。可洽詢中醫,加固「衛氣」這道屏障,提高機體對外界刺激的防禦能力。

- 兼有脾腎虧虛:

- 症狀:若病程日久,單純補肺效果不佳,患者可能還伴有食慾不振、大便稀溏(脾虛生濕),或腰膝酸軟、畏寒肢冷、夜尿頻多(腎陽虧虛)。

- 病機解析:中醫五行理論認為「土生金」(脾土生肺金),脾胃是氣血生化之源,脾虛則肺氣生化無源,導致肺氣更虛。同時,「腎主納氣」,腎陽為一身陽氣之根,腎陽不足,氣失攝納,也會加重呼吸系統的症狀。

- 建議:治療需在補肺的基礎上,兼以健脾益氣或溫補腎陽,即「培土生金」或「金水相生」。

關聯解析:過敏性鼻炎完美地詮釋了「肺主皮毛,司衛外」的功能。其反覆發作的根源不在於過敏原本身,而在於肺氣虛弱導致的免疫功能紊亂。中醫的治療思路並非簡單地對抗過敏(如使用抗組織胺藥物),而是通過增強肺臟功能,鞏固人體自身的防禦體系,從而降低機體對過敏原的敏感性,達到標本兼治的目的。

4. 陰虛肺燥:萎縮性鼻炎(鼻槁)的乾與臭

萎縮性鼻炎,中醫稱為「鼻槁」,意指鼻竅乾枯。這是一種發展緩慢的慢性鼻病,以鼻腔黏膜、骨膜甚至骨質的進行性萎縮為特徵。其臨床表現與前述幾種鼻炎截然不同,核心在於一個「燥」字。

中醫辨證與解析

- 肺燥陰虛 / 肺腎陰虧:

- 症狀:鼻腔異常乾燥、灼熱,感覺呼吸不暢(雖鼻腔寬大但患者仍感鼻塞),鼻內分泌物減少,取而代之的是大量黃綠色或黑色的膿痂,去除痂皮時易引發鼻出血。嗅覺明顯減退甚至喪失。部分患者因膿痂中蛋白質腐敗分解,呼氣時帶有特殊惡臭,此即「臭鼻症」(Ozena)。全身可伴有咽乾、乾咳、皮膚乾燥、手足心熱等陰虛內熱的表現。

- 病機解析:病根在於「陰液虧損」。可能是外感燥邪,耗傷肺陰;或熱病後期,陰津未復;或久病體虛,累及肺腎。肺陰是濡養鼻竅的源泉,肺陰虧虛,鼻竅失於濡養,如同田地缺水而乾涸龜裂,導致黏膜萎縮、腺體分泌減少。虛熱內生,煎熬涕液,則結為干痂。陰虛火旺,灼傷鼻絡,故易出血。嗅區黏膜萎縮或被膿痂覆蓋,故嗅覺喪失。

- 建議:治法核心是養陰潤燥、清熱潤肺。可洽詢中醫:輕宣肺氣。清宣肺燥,益氣養陰潤燥。若病久及腎,呈肺腎陰虧之象,則肺腎同補,滋陰降火。

關聯解析:萎縮性鼻炎是「肺通調水道,布散津液」功能嚴重失調的極端表現。它揭示了肺陰對於維持鼻腔正常生理環境的決定性作用。治療上,中醫並非僅僅針對鼻腔的乾燥和結痂,而是著眼於恢復全身的陰陽平衡,通過滋養肺腎之陰,從源頭上為乾涸的鼻竅「補水」,使其重新獲得生機。

現代視角:現代醫學對原發性萎縮性鼻炎的病因尚不完全明確,可能與遺傳、內分泌、自身免疫、營養不良及細菌感染等多種因素有關。其治療手段也以對症處理為主,如使用生理鹽水或油性滴鼻劑保持鼻腔濕潤、清潔,清除膿痂,使用抗生素控制繼發感染等。這與中醫「潤燥」和「清熱解毒」的思路有共通之處,但中醫更強調通過內服藥物調整全身的陰虛體質,以求達到更為根本的療效。

關鍵要點

- 風邪犯肺:是感冒鼻炎的始動因素,根據夾寒夾熱不同,分為風寒(清涕)和風熱(黃涕),治療需宣肺散邪。

- 熱邪壅肺:是鼻竇炎(鼻淵)的核心病機,肺、胃、膽之熱上蒸鼻竅,煉液成膿,治療關鍵在於清熱排膿。

- 肺氣虛弱:是過敏性鼻炎(鼻鼽)的根本原因,衛外不固導致對外界刺激過度反應,治療重在補益肺氣、固護衛表。

- 陰虛肺燥:是萎縮性鼻炎(鼻槁)的病理基礎,肺陰虧虛致鼻竅失养,治療核心是養陰潤燥。

通過對這些常見鼻病的辨證分析,我們可以清晰地看到,中醫治療鼻病,從不局限於鼻子本身,而是始終將其置於「肺系」乃至全身的整體框架中考量,真正做到了「審證求因,治病求本」。

第四部分:養肺護鼻,從日常做起—實用保健全攻略

理解了鼻與肺之間千絲萬縷的關聯後,我們更應將這份智慧融入日常生活。預防勝於治療,通過簡單而持續的調養,我們可以從根本上增強肺臟功能,鞏固鼻腔這道防線,遠離惱人的鼻肺問題。以下為您整理了一套涵蓋飲食、穴位、生活習慣的綜合保健方案。

辨證食療,吃對食物養好肺

中醫食療講究「藥食同源」和「辨證施食」,即根據個人體質和當下症狀,選擇相應屬性的食物。對於鼻肺系統的保養,可遵循以下原則:

1. 潤肺防燥,滋養鼻腔

- 適用人群:經常感覺鼻腔、咽喉乾燥,乾咳無痰,或生活在乾燥環境中的人群。尤其適合秋季養生。

- 推薦食材:

- 百合:性微寒,味甘,能養陰潤肺,清心安神。

- 銀耳:被譽為「平民燕窩」,滋陰潤肺、益氣和血。

- 雪梨:生津潤燥,清熱化痰。

- 蜂蜜:潤肺止咳,潤腸通便。

- 杏仁:分南杏(甜杏仁)和北杏(苦杏仁),南杏偏於潤肺,北杏兼能平喘。日常食療多用南杏。

- 簡易食譜:銀耳雪梨羹 將泡發的銀耳、去皮切塊的雪梨、數顆南杏和適量冰糖一同放入鍋中,加水燉煮至銀耳軟糯、湯汁黏稠即可。此羹清甜潤澤,是秋冬季節絕佳的潤肺甜品。

2. 補肺益氣,鞏固衛表

- 適用人群:體質虛弱、容易感冒、肺氣虛寒型、氣短乏力的人群。

- 推薦食材:

- 山藥:性平,味甘,補脾養胃,生津益肺。

- 黃耆:補氣固表之要藥,能增強機體免疫力。

- 黨參:補中益氣,健脾益肺。

- 紅棗:補中益氣,養血安神。

- 保健茶飲:黃耆紅棗茶 取黃耆15克、紅棗5-7顆(去核),用沸水沖泡,蓋燜15分鐘後代茶飲。此茶甘甜溫和,適合日常飲用,有助於提升元氣,增強對外界環境變化的適應能力。

3. 清肺瀉熱,化痰通竅

- 適用人群:感冒後流黃稠鼻涕,伴有口乾、咽痛、便秘等「上火」症狀者。

- 推薦食材:

- 薄荷:辛涼解表,清利頭目,疏散風熱。可用薄荷葉泡茶飲用。

- 魚腥草:清熱解毒,消癰排膿,被譽為「天然抗生素」。

- 綠豆:清熱解毒,消暑利尿。

- 冬瓜:清熱利水,化痰排膿。

飲食禁忌

對於鼻炎、鼻竇炎患者,應盡量避免或減少攝入以下食物,以免加重病情:

- 生冷寒涼:如冰品、冷飲、西瓜、白菜等。中醫認為寒涼食物易傷陽氣,尤其是脾肺之氣,導致水濕內停,加重鼻塞和流清涕。

- 辛辣刺激:如辣椒、芥末、大蒜等。辛辣之物易助熱動火,加重肺胃鬱熱,使鼻涕黃稠,炎症加劇。

- 油炸甜膩:此類食物易生濕助痰,使鼻涕變得更加黏稠,難以排出。

- 易致敏食物:對於過敏性鼻炎患者,應注意規避已知的過敏原食物,如海鮮、堅果、牛奶、雞蛋等。

穴位按摩,啟動自癒力

穴位按摩是中醫一種簡便有效的自我保健方法。通過刺激特定穴位,可以疏通經絡、調和氣血,從而改善鼻肺功能。以下介紹幾個核心穴位及一套簡單的「護鼻操」。

常用護鼻穴位

- 迎香穴:位於鼻翼外緣中點旁,當鼻唇溝(法令紋)中。這是手陽明大腸經的穴位,是治療各種鼻病(鼻塞、流涕、嗅覺減退)的特效穴。按摩此穴能宣通鼻竅,疏散風邪。

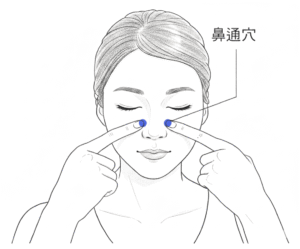

- 鼻通穴(上迎香):位於鼻翼軟骨與鼻甲的交界處,當鼻唇溝上端盡頭。專治鼻塞不通,具有清熱散風、宣通鼻竅的作用。

- 合谷穴:位於手背,第一、二掌骨之間,約當第二掌骨橈側的中點處(虎口)。此穴為手陽明大腸經的原穴,具有疏散風邪、清利頭目、鎮痛開竅的強大功能。因「大腸與肺相表裡」,刺激合谷穴能有效調節肺經氣機,是治療感冒頭痛、鼻塞的常用遠端穴位。

- 天府穴:位於手臂內側面,腋前紋頭下3寸,肱二頭肌橈側緣凹陷處。此穴為手太陰肺經的穴位,中醫認為「鼻竅通於天」,天府穴能宣通肺氣,對治療鼻炎、鼻出血有良效。

鼻通穴位於鼻樑兩側與鼻翼交接的凹陷處,常按壓有助於宣通鼻竅

「護鼻操」教學

這套簡單的按摩操,可以隨時隨地進行,有助於促進鼻部血液循環,增強鼻腔對外界環境的適應能力。

- 搓熱雙手:將兩手掌心對搓,直至感覺溫熱。

- 推擦鼻樑:用兩手食指或拇指指背,沿著鼻樑兩側,從眉心(印堂穴)向下推擦至鼻翼兩旁的迎香穴,重複30-50次,以感覺鼻部微微發熱為度。

- 按揉迎香:用兩食指指尖,點按在迎香穴上,做旋轉式按揉1-2分鐘,感覺有酸脹感為佳。

- 捏拿鼻翼:用拇指和食指輕輕捏住鼻翼,做一捏一放的動作,重複20-30次。

生活調養,築起健康屏障

除了飲食和穴位,建立良好的生活習慣是養肺護鼻的基石。

- 呼吸吐納,強健肺氣:練習深長而緩慢的腹式呼吸,吸氣時小腹鼓起,呼氣時小腹內收。這種呼吸方式能增加肺活量,促進肺部氣體交換,增強肺功能。也可練習中醫傳統的「六字訣」中的「呬」字訣,呼氣時發「si」音,有助於清瀉肺熱。

- 環境與起居,避邪為上:

- 避免過敏原:過敏性鼻炎患者應勤換洗床單被套,使用防蟎寢具,避免接觸寵物毛屑、花粉等。

- 保持濕度:在乾燥季節或空調房內,使用加濕器將室內濕度維持在50-60%,有助於保持鼻腔黏膜濕潤。

- 注意保暖:氣溫變化時及時增減衣物,尤其注意頸部和背部的保暖,避免寒邪侵襲。

- 戒菸與遠離二手菸:煙草煙霧是呼吸道最直接的刺激物和有害物,對鼻腔和肺部均有巨大傷害。

- 鼻腔護理,清潔門戶:

- 生理鹽水洗鼻:請洽詢中西醫了解鼻腔護理方法。是否需使用專用的洗鼻器和洗鼻鹽,每天清洗鼻腔1-2次,有效沖走鼻腔內的分泌物、過敏原、病菌和炎性介質,減輕鼻黏膜水腫,恢復鼻腔正常生理功能。對於鼻竇炎、過敏性鼻炎和萎縮性鼻炎患者請洽詢中西醫了解是否適用。

關鍵要點

- 辨證食療:根據自身體質選擇潤肺、補氣或清熱的食物,同時避免生冷、辛辣、油膩等加重病情的食物。

- 穴位保健:經常按摩迎香、鼻通、合谷等穴位,並堅持做「護鼻操」,可有效改善鼻部氣血循環,緩解症狀。

- 生活調養:通過呼吸鍛煉、改善居住環境、注意保暖和戒菸,從源頭減少對鼻肺系統的傷害。

- 鼻腔清潔:生理鹽水洗鼻物理療法,請洽中西醫療院所了解是否適用鼻病患者作為日常護理手段。

傾聽鼻子的聲音,守護呼吸的健康

從《黃帝內經》的千年智慧到現代醫學的微觀求證,我們完成了一次對「肺氣通於鼻」這一古老命題的深度探索。旅程的終點,我們再次回到那個最樸素的起點:鼻子,這個我們每天都在使用卻時常忽略的器官,確實是觀測肺部乃至全身健康狀態的一扇至關重要的「窗戶」。

本文系統地闡明了,無論是中醫理論中基於氣、血、津液、經絡的宏觀聯繫,還是現代醫學中基於解剖、生理、免疫的微觀證據,都共同指向一個結論—鼻與肺是一個結構相連、功能協同、病理相關的有機整體。鼻塞、流涕、鼻癢、鼻乾、鼻膿、鼻臭……這些看似局部的鼻部不適,其背後往往潛藏著肺臟功能失調的深層根源:風寒束肺的表證、肺熱壅盛的裡實、肺氣虛弱的本虛,或是肺陰虧耗的枯槁。

理解了鼻肺一體的整體觀,將為我們應對呼吸系統疾病帶來革命性的視角轉變。我們不再會簡單地「頭痛醫頭,鼻塞醫鼻」,而是會思考:

- 反覆發作的過敏性鼻炎,是否提示我們需要從「補益肺氣」入手,增強自身的免疫屏障?

- 黏稠的黃膿鼻涕,是否在警告我們體內存在「肺胃鬱熱」,需要調整飲食、清泄火熱?

- 惱人的鼻腔乾燥,是否是身體「肺陰不足」的信號,提醒我們需要滋陰潤燥?

更重要的是,這種整體觀念促使我們將健康的焦點從被動的「治療」轉向主動的「養護」。本文提供的食療建議、穴位按摩、生活調養等保健方法,並非僅僅是緩解症狀的權宜之計,而是旨在從根本上「養肺固本」,通過調理肺臟功能,來實現鼻竅通利、呼吸順暢的長遠健康目標。

因此,讓我們從今天起,學會傾聽自己鼻子的聲音。當它發出警報時,給予足夠的重視,探尋其背後的深層原因。結合文中所學的知識與方法,積極調整飲食與生活方式,用溫和而持久的日常養護,為我們的呼吸系統築起一道堅不可摧的健康長城。畢竟,守護好鼻腔這個門戶,就是守護好我們與生命氣息相通的根本。

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673608614464/abstract

[3]

[4]